История московских поговорок и крылатых фраз

31.05.2018 15:30 Просмотров: 9020

Откуда взялись выражения «Москва слезам не верит», «Орать во всю ивановскую» и «Откладывать в долгий ящик»? Заглядываем на странички истории.

Откуда взялись выражения «Москва слезам не верит», «Орать во всю ивановскую» и «Откладывать в долгий ящик»? Заглядываем на странички истории.

Народная молва — штука не убиваемая. Казалось бы, сколько прошло столетий, а пословицы не сходят с уст населения России. Здесь и «Москва слезам не верит», которая даже озаглавила известную киноленту, удостоенную американской премии «Оскар». И загадочные «Кудыкины горы», которые расположены сразу и в Московской, и в Липецкой областях. Откуда взялись выражения «Москва слезам не верит», «Орать во всю ивановскую» и «Откладывать в долгий ящик»? Заглядываем на странички истории.

«Москва слезам не верит»

Это крылатое выражение было популярно еще за столетия до выхода знаменитой советской мелодрамы. Есть две версии его происхождения:

1) Оно возникло во время возвышения Московского княжества, когда с городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других;

2) выражение возникло после освобождения от татарского ига, когда пала вольность Новгорода и укрепилась власть Москвы, в Новгороде возникли поговорки Москва бьет с носка и Москва слезам не потакает (не верит).

«Орать во всю ивановскую»

Это выражение также известно очень давно и употребляется достаточно широко. История его возникновения такова: возле колокольни Ивана Великого в московском Кремле когда-то была площадь, называвшаяся Ивановской. Здесь все время теснился простой люд, обмениваясь сплетнями и торгуясь. Ни газет, ни радио тогда, разумеется, не было, и поэтому глашатаи и «площадные подьячие» на всю Ивановскую площадь выкрикивали очередной царский указ. Так в нашем языке и укрепилось это выражение, обозначающее особенно громкий крик.

«На Кудыкину гору»

Многим из вас с детских лет известно, что иногда на вопрос: «Куда путь держите?» можно получить шутливый ответ: «На Кудыкину гору!». Употребляется в тех случаях, когда кто-нибудь шифруется и не хочет называть то место, куда собирается идти. Причем история происхождения этого фразеологизма такая же темная, как и его смысл. При этом Кудыкина гора — это невымышленное, а реально существующее место. Существует множество версий, где же на самом деле находится этот географический объект. Это две деревни Кудыкино и Гора, которые находятся в Орехово-Зуевском районе Московской области, рядом с городом Ликино-Дулёво.

Одна из многочисленных версий происхождения фразеологизма гласит, что когда-то эти населенные пункты были центром Кудыкинской волости, и якобы на вопрос, куда направляются местные жители или приезжие, часто звучал ответ: «На Кудыкину гору». Постепенно эта фраза распространилась далеко за пределы Кудыкинской волости, и связывать ее с реальными деревнями перестали.

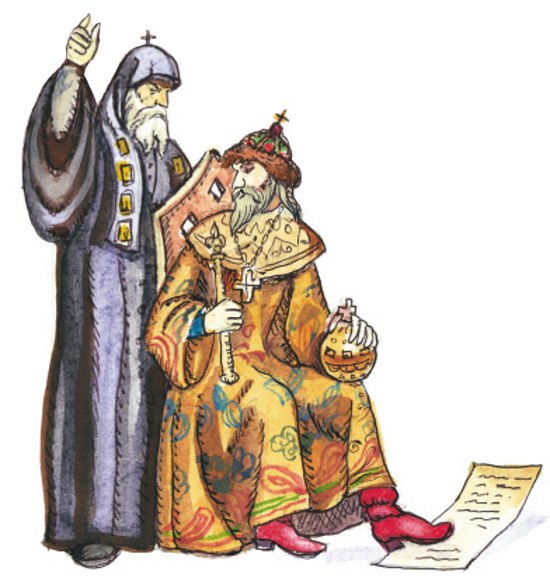

«Филькина грамота»

Вначале так говорили просто о документах, не имеющих юридической силы. А теперь это означает также и «невежественный, безграмотно составленный документ». Выражение это, так сказать царского происхождения. 22 марта 1568 года царь, прибыв в Успенский собор на богослужение со своими опричниками, пожелал получить благословение митрополита Филиппа. Но священнослужитель проигнорировал эту просьбу. Тогда глава Руси начал применять репрессии по отношению к митрополиту, вынудив того переехать на Соловки.

К Филиппу часто наведывались различные комиссии, которые собирали доказательства «порочной жизни» духовника. Московскому митрополиту Филиппу Колычеву не нравилась проведенная Грозным военно-экономическая реформа — опричнина. Набеги опричников на боярские дворы, массовые казни, террор посадских людей заставили митрополита обратиться к царю с увещеваниями одуматься и вернуться к Богу.

Митрополит стал писать письма грозному царю, в которых упрашивал того облагоразумиться. Иван Грозный презрительно называл Филиппа Филькой, а его письма — «Филькиными грамотами», — пустыми, ничего не значащими бумажками. Сколько именно писем написал Грозному Филипп, неизвестно, но, как сообщают летописи, все«филькины грамоты» царем были уничтожены, а сам митрополит впал в немилость.

«Долгий ящик»

Он на самом деле существовал. И был именно долгим. Переехав в сельцо Коломенское, царь Алексей Михайлович решил бороться с бюрократией и коррупцией — декларации о доходах тогда были не в моде, и решил он целиком положиться на мнение простого народа. На всю Москву был объявлен царский указ, что отныне все жалобы и челобитные можно опускать в «долгий ящик», которые дьяки поставили возле коломенского дворца. Но игры в демократию продолжались недолго. Алексею Михайловичу надоело читать многочисленные жалобы, согласно которым ему следовало вырезать добрую половину своих самых знатных слуг, и письма из «долгого ящика» вынимать перестали. В конце концов ящик исчез, а крылатое выражение, пережив 300 лет, осталось.

В государственных учреждениях XIX века, где велись каталоги и систематизировали документы, бумаги складывали в ящики. Неспешные дела, как правило, отправляли в «долгий ящик». Примерно тогда же появилось выражение «положить под сукно». Сукном покрывали столы в российских канцеляриях.

«Делу время, а потехе час»

В отличие от многих русских пословиц, эта является не плодом народного творчества, а реальной цитатой. Некогда эти слова были произнесены царем Алексеем Михайловичем по поводу соколиной охоты.

В XVII в. охоту называли потехой. Сам Алексей Михайлович потешиться очень любил (ему обязаны появлением в Москве Сокольников), но знал меру. Прочитав в «Уряднике» хвалебную главу о соколиной охоте, поставленной авторами выше всяких других дел, царь взялся за перо и отписал: «…правды же и суда и милостивыя любве и ратного строя николиже позабывайте: делу время, а потехе час».Хотя значение со временем видоизменилось. Царь-то имел ввиду, что помимо дела, нужно выделять время на потехи. Сейчас некоторые россияне употребляют это выражение в смысле: трудиться надо усердно, оставляя лишь час на развлечения.

Смотрите также:

Возможно ли стать учёным учась в школе? Вячеслав Фокин, ученик 11«Е» биологического класса школы № 57 выступил на Международной конференции по нейронауке в Амстердаме. Он был единственным школьником среди участ... Подробнее...

Возможно ли стать учёным учась в школе? Вячеслав Фокин, ученик 11«Е» биологического класса школы № 57 выступил на Международной конференции по нейронауке в Амстердаме. Он был единственным школьником среди участ... Подробнее...  Дмитрий Вяткин в бизнес со школьной скамьи Сегодня расскажем о проекте Дмитрия Вяткина, выпускника пред профессионального класса школы № 648. Ещё во время учёбы создал детскую школу программирования для детей. Подробнее...

Дмитрий Вяткин в бизнес со школьной скамьи Сегодня расскажем о проекте Дмитрия Вяткина, выпускника пред профессионального класса школы № 648. Ещё во время учёбы создал детскую школу программирования для детей. Подробнее...  Старик и космос Российский пенсионер в одиночку построил планетарий и стал легендой Собственный планетарий на приусадебном участке... Для пенсионера из Адыгеи в этом нет ничего удивительного. Подробнее...

Старик и космос Российский пенсионер в одиночку построил планетарий и стал легендой Собственный планетарий на приусадебном участке... Для пенсионера из Адыгеи в этом нет ничего удивительного. Подробнее...